ものづくり探究教材トライアル実施報告(岡山県立笠岡高等学校)

THK株式会社 、株式会社リバネスは、 “課題解決型のものづくり”をキーワードに、学校教員が授業等で活用できる体験型教材「THKものづくり探究教材」を独自に開発し、9月より全国の中学校・高等学校を対象に本教材の無償トライアルが開始いたしました。無償トライアルに参加した学校のからの実施の様子と参加者の声を発信していきます。

学校名

・岡山県立笠岡高等学校

実施学年

・混合学年

【授業の実施概要】

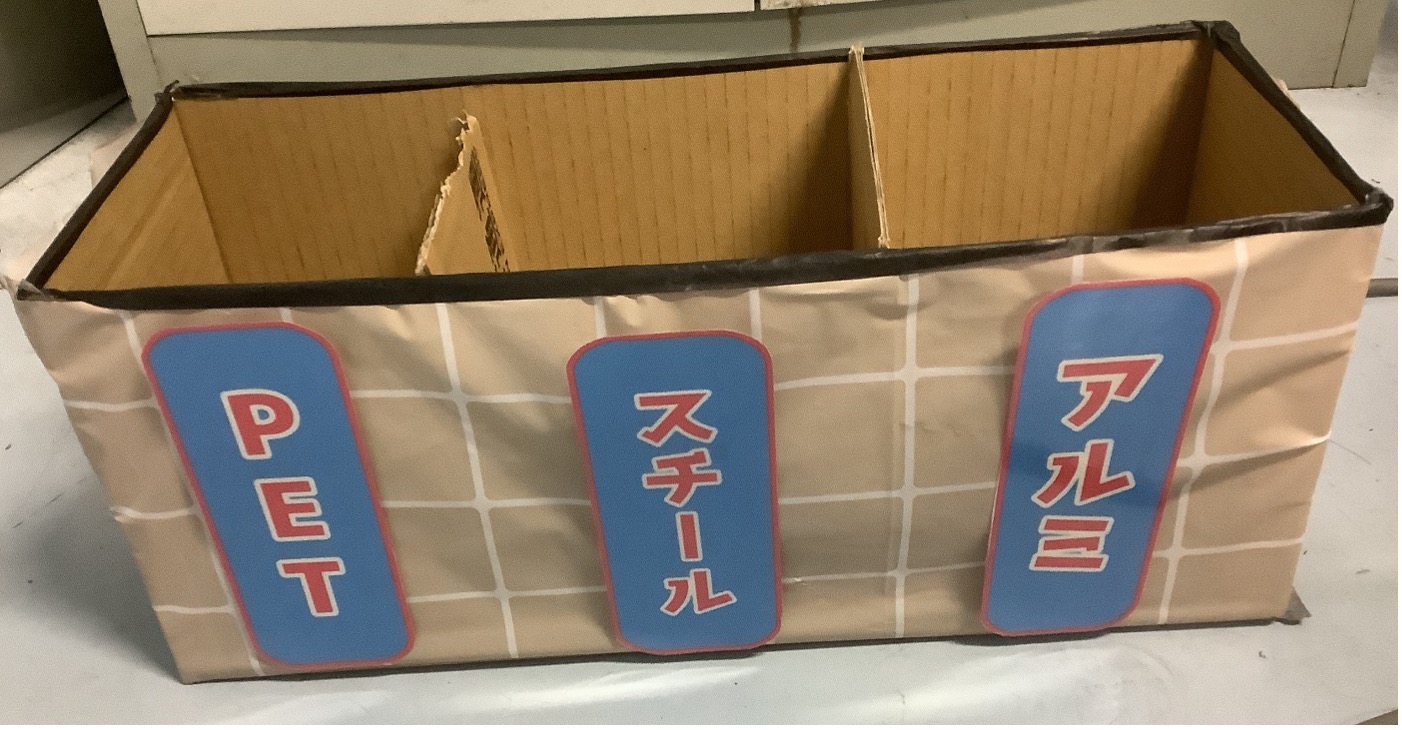

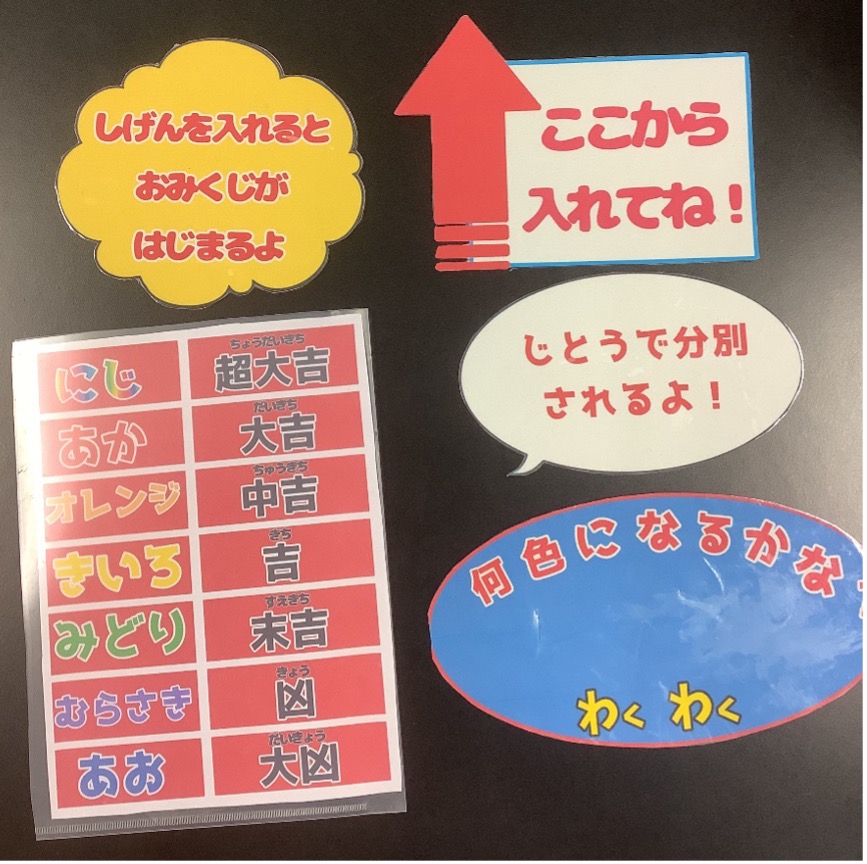

ゴミがゴミ箱内で分別された時、パソコン側でルーレットが始まるようにする。

- マイクロビットのプログラムの書き直し

- 捨てたくなる工夫部分の追加実装

前回のロボットとは形状や仕組みが異なっていて、プログラムを書き直す必要があった。掛かった時間は凡そ2時間程度。

実験の様子

参加者の声

今までパソコン上で何かを作り、それをパソコン上で実行するということはよくあったが、そのプログラムを外部機器に接続させて現実で動作させると言うことはあまりなかったので、とても良い経験になったと思う。また、どんな要素があれば捨てたくなるのか、様々な意見を交わしてそれらを少しずつ形にしていくことができ、アイデアから実際に作ってみることの、大切さや楽しさを感じることができた。

ロボット制作やプログラミングを体験してみたかったけど、必要な部品や機器がわからなかったので初心者にはとても始めやすかった。

プログラミングの際も、THK様が用意されていたブロックを繋げるだけで作ることができたのでプログラミングをしたことがなかった人でも簡単にできてよかった。モーターの角度やセンサーの組み合わせなど、自分たちで考え、工夫できる点も多くあり同じ機材でも人それぞれのロボットが作れるところがとても面白いと感じました。

ぜひ今後もプログラミングを通して様々なものづくりに挑戦してみたいです。

改善点

- 前回と比べてセンサーの位置が変わっていたため、判定が難しくなった点。個人的には前回のような、磁性金属近接センサーと非磁性金属近接センサーが隣接している方が良かった。

- 制御基盤がmicro:bitである点。raspberry piなどと比べてmicro:bitではどうしても処理速度に限界があり、ゴミの素材判定に多少の時間を要してしまっている。

- USBコードを含む、一部のコード類の長さが少し短かった点。私たちはデスクトップパソコンでの開発を主に行なっていたため、パソコンを動かすことができず、大型のロボットと都合が良い配置、配線をするのにとても苦労をした。

- センサーが上手く作動しない時がある。

- コードが長すぎて収納がしづらい

- モーターを置くバーが外れやすい

- 250mlのペットボトルしか入らない

- コストをかけずにまた捨てたいと思ってもらう工夫を考えるのが難しかった。

- 分別が100%成功はしないので、精度をできるだけ上げたい。

学校からの実施リリース:https://www.kasaoka.okayama-c.ed.jp/wp/?p=24128